札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです、今回は日本の再生医療をテーマに、今話題の「iPS細胞」や「心筋シート」、そして大阪・関西万博について内科医の目線からお話ししたいと思います。それでは、再生医療の最前線を一緒に覗いてみましょう。

目次

iPS細胞とは何?なぜ注目されているの?

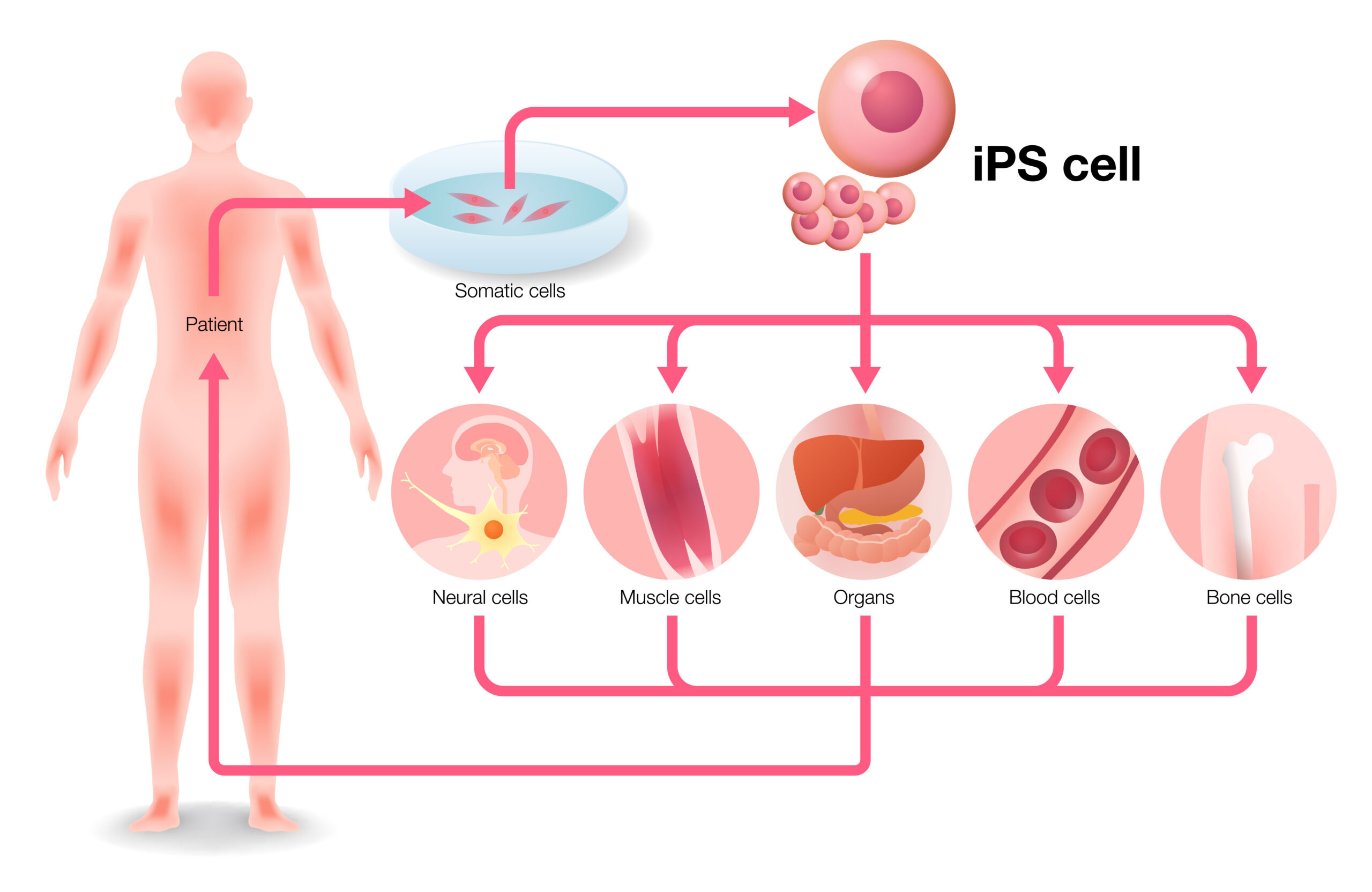

まず最初に取り上げるのは「iPS細胞」についてです。ニュースなどで耳にすることも増えましたが、一体何なのでしょうか?iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、もともと京都大学の山中伸弥教授が2006年に発見した技術で、皮膚や血液など体の細胞に特殊な遺伝子を加えることで作られる細胞のことです。普通、皮膚の細胞は皮膚に、心臓の細胞は心臓にと、それぞれ決まった役割を果たします。一度役割が決まった細胞(これを「分化した細胞」と言います)は、基本的には別の種類の細胞には変われません。でも、iPS細胞技術では一度分化した細胞をリセットして、受精卵のような「何にでもなれる細胞」に初期化することが可能です!まるでタイムマシンで細胞の若い頃(万能だった頃)に戻してあげるようなイメージですね。こうしてできたiPS細胞は、体中のあらゆる細胞に育てることができます。たとえば、患者さん自身の皮膚細胞からiPS細胞を作り、それを神経の細胞や心臓の細胞に変化させる、といったことが可能になります。さらに、iPS細胞は増える力が非常に強く、必要なだけたくさん作ることもできます自分の細胞から作れて、色々な細胞になれる、たくさん増やせる――まるで夢のような特徴ですよね。

では、なぜそんなiPS細胞が注目されているのでしょう?最大の理由は、これが再生医療の切り札になると期待されているからです。失明の恐れがある目の病気や、事故で失った組織、心臓病で壊れてしまった心筋、糖尿病で失われた膵細胞など、従来は治せなかった**難病やケガを「自分の細胞で作った新しい細胞や組織を移植して治療できる」**可能性が出てきたのです。実際、iPS細胞の発見は医療に革命をもたらすと世界的に評価され、発見者の山中教授は2012年にノーベル賞を受賞しています。日本が生んだこのiPS細胞技術、まさに再生医療の中心的存在として世界中から熱い視線を浴びています。

心筋シートって何?iPS細胞とどう関係しているの?

次に登場するキーワードは「心筋シート」です。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、実はこれも再生医療のホットトピックなんです。心筋シートとは、その名のとおり心臓の筋肉の細胞をシート状(薄い膜状)に加工したものです。一体何に使うのでしょうか?

ポイントは、心臓の病気、とくに重い心不全の治療です。心不全になると心臓の筋肉(心筋)が十分に動かず、全身に血液を送れなくなります。従来、進行した心不全には心臓移植や人工心臓しか根本的な治療法がなく、ドナー(提供者)も不足しがちで患者さんは大変でした。そこで登場したのが心筋シートです。iPS細胞から作った心筋細胞をシート状にして、患者さんの弱った心臓に貼り付けるという新しい治療法が研究されているのです。なんだか車のパンクを修理するパッチのようですが、心臓の場合は貼ったシートがただの飾りではありません。

心筋シートの細胞たちは自分で拍動(収縮と弛緩)する性質を持っていて、心臓の中で協調して動きます。シートを心臓に貼ると、シート上の細胞が拍動し、弱った心臓を助けてくれるんですね。さらに嬉しい効果があります。心筋シートの細胞からはサイトカインなど回復を助ける物質が出て、心臓の周りで新しい血管を作ったり傷ついた心筋の修復を促したりしてくれますこのように、貼り付けたシートは心臓のポンプ機能を物理的にも生物学的にもサポートしてくれるのです。

では実際どうやって貼り付けるのでしょう?手術と聞くと大掛かりに感じますが、ご安心を。心筋シートは胸を大きく開かずに心臓にペタッと貼り付けられるよう工夫されています胸骨を少し開けて心臓の表面にシートを置くだけで、特殊なノリなしでも自然にくっつき、10~15分もすれば固定完了なんと貼ってから6時間ほどでシートに患者さん自身の血管が伸びてきて、先ほど述べた回復物質がシート側から放出され始めるそうです。想像すると少しSFみたいですが、体の中でシートと心臓が二人三脚で治療を進めてくれるわけですね。

この心筋シート、日本の研究チームが世界に先駆けて開発を進めています。大阪大学の澤芳樹教授のグループは、山中教授との共同研究で2008年頃から研究を始め、2012年にはまずブタで心筋シートの有効性を実証しましたその成果を踏まえ、世界初のヒトへの心筋シート移植臨床試験(医師主導治験)が日本でスタートし、2020年に初めて患者さんへの移植が行われました2020年から大阪大学病院や九州大学病院などで重い心不全患者さん計8人に心筋シートを移植する治験が行われ、安全性を確認しつつ効果を検証してきましたそして2025年4月、この大阪大学発ベンチャー企業「クオリプス(Cuorips)」が心筋シートを再生医療製品として厚生労働省に製造販売承認の申請を行ったと発表がありましたもし承認されればiPS細胞を使った世界初の治療法が誕生することになります。まさに日本発の心筋シートが、再生医療の歴史を塗り替えようとしているのです。

再生医療の現状と日本がリードする技術的優位性

それでは、日本の再生医療の現状はどうなっているのでしょうか?実は日本は再生医療分野で数々の世界初・世界トップレベルの成果を上げており、技術的にリードしている部分が多いんです。先ほど紹介した心筋シートもその一つですが、他にもいろいろあります。

例えば目の再生医療。理化学研究所の高橋政代先生は、2014年にiPS細胞から作った網膜の細胞を患者さんに移植する世界初の臨床研究を行い、大きなニュースになりました。現在も臨床研究を経て、保険適用前でも患者負担で治療提供できる「先進医療」の仕組みを使って、目の難病の患者さんへの治療実現を進めているそうですさらにパーキンソン病の分野でも進展が。高橋政代先生のご主人で同じく再生医療研究者の高橋淳教授(京都大iPS細胞研究所 所長)は、iPS細胞由来の神経細胞をパーキンソン病の患者さんの脳に移植する臨床試験を行い、7人の患者さんへの移植を完了していますこちらもできるだけ早く実用化したいと頑張っておられるところです。

他にも、日本発のユニークな取り組みが続々とあります。2019年には大阪大学の西田教授らがiPS細胞から角膜(黒目)の細胞シートを作り、重い目の病気の患者さんに移植することに成功しています(世界初の角膜再生医療)。2021年には京都大学の研究所が、希少な血液型の方に備えて自分の細胞から作ったiPS細胞由来の血小板を輸血する臨床研究も行いました将来的には、輸血用の血小板製剤を安定供給できるよう27年までに治験開始を目指すとのことですまた、がん治療でもiPS細胞が活躍中。京都大学の金子新教授はiPS細胞から作った免疫細胞(T細胞やNK細胞)をがんと戦う武器に改造する研究を進めていますこのように、目、心臓、脳、血液、がん…と幅広い分野でiPS細胞を活用した再生医療・細胞医療の最前線が動いており、日本はその多くでパイオニア的存在となっています

日本が技術的優位性を持つ背景には、国による強力な支援もあります。山中教授のノーベル賞以降、国が主導してiPS細胞研究へ多額の投資が行われ、臨床応用に向けた「iPS細胞ストック計画」(免疫適合性の高いiPS細胞を作って備蓄し、必要な患者に提供できるようにするプロジェクト)なども進められてきました。さらに2014年に施行された再生医療新法により、**一定の条件下で早期に実用化を認める制度(条件・期限付き早期承認制度)**が整い、企業や大学が再生医療製品を開発しやすい環境も整っています実際、心筋シートの承認申請にもこの制度が活用されています。規制面での整備と研究開発の両面で、日本は再生医療を国家ぐるみで後押ししているわけですね。

再生医療は今や世界中がしのぎを削る分野で、アメリカではiPS細胞由来の治療法に巨額の民間投資が集まり、ベンチャー企業がどんどん臨床試験を進めています。中国も国家プロジェクトで大規模な研究投資を行い、なんと2023年にはiPS細胞を使った心筋再生の成果を発表するなど勢いを増していますまさに国際競争が激化しており、「再生医療は日本のお家芸」と言っていられる状況に甘んじてはいられません。しかし逆に言えば、それだけ日本発の技術が世界をリードしている証でもあります。次に述べる大阪・関西万博でも、日本の最先端再生医療を世界にアピールする絶好の機会となりそうです。

大阪・関西万博2025で最先端の再生医療展示を体験!

2025年に開催される大阪・関西万博(日本国際博覧会)は、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマが掲げられています。未来の社会や技術を体験できる場として大きな期待が寄せられていますが、もちろん再生医療も大きな目玉の一つです。地元・大阪に設けられる「大阪ヘルスケアパビリオン(愛称:Nest for Reborn)」では、未来の医療や健康を体感できる展示が盛りだくさん。その中でも注目は、ずばりiPS細胞をテーマにした最先端の再生医療展示です。

具体的には、大阪府・大阪市が主導する展示で培養液に入って拍動する心筋シートを見ることができます。さらに同じ展示では、**「生きる心臓モデル」**と題した心臓の模型かシミュレーションも公開されるとのこと。子どもたちにも分かりやすく、未来の医療への期待と命の大切さを学んでもらうことが狙いだそうです。最先端だけど親しみやすい展示で、科学への興味を育んでもらおうというわけですね。ノーベル賞で有名になったiPS細胞が、決して遠い未来の夢物語ではなく、今まさに実用化が目前の技術なんだということを多くの人に知ってもらう機会になりそうです。万博という世界中の人が集まる場で、日本の再生医療のポテンシャルをアピールできるのはとても意義深いですね。

再生医療が拓くこれからの可能性と展望

最後に、再生医療の未来の可能性について少し展望してみましょう。iPS細胞や心筋シートに代表される再生医療技術は、これから私たちの医療や社会をどのように変えていくのでしょうか?

まず医療の面では、これまで難病とされてきた分野で次々と新しい治療法が生まれる可能性があります。心臓病で心臓移植を待つしかなかった患者さんが、自分の細胞から作った組織で心臓を補修できるかもしれません。パーキンソン病や脊髄損傷で失われた神経の機能を、培養した神経細胞の移植で取り戻せるかもしれません。糖尿病の人が、自分のiPS細胞から作った膵臓の細胞(インスリンを出す細胞)を体に入れてインスリン注射いらずになる未来だって考えられます。まさに**「失ったものを取り戻す医療」から「自分で予備パーツを作って直す医療」へ**と発想が転換するイメージです。さらに、再生医療の技術は創薬(新薬開発)にも役立っています。患者さん由来のiPS細胞で病気のモデルを作って新しい薬を試すことで、従来より早く効果的な薬を見つけられるかもしれません。医療の未来の選択肢が一気に広がっていきそうですね。

日本発のiPS細胞技術は、こうした未来医療の鍵として引き続き重要な役割を果たすでしょう。今回、大阪・関西万博で心筋シートなど最先端の成果を公開することは、日本がこの分野をリードしていることを世界に示す良い機会です。そしてそれは同時に、**「再生医療の時代がもう目の前まで来ているんだよ!」**という力強いメッセージでもあります。世界に目を向ければ、先ほど触れたように米国や中国をはじめ各国が競うように研究開発を進めています。国際競争は激しいですが、日本にはこれまで培ってきた技術力と知見があります。産学官の連携やベンチャー企業の活躍を通じて、引き続き世界をリードするようなイノベーションを起こしていけるでしょう。逆に日本が立ち止まれば他国に追い抜かれてしまう厳しい世界ですが、幸い日本には志ある研究者や企業、支援者がたくさんいますから心強いですね。

これから先、再生医療は私たちの日常にもっと身近なものになるかもしれません。もしかすると数年後には「自分のiPS細胞バンク」に細胞を預けておいて、いざという時に取り出して治療に使う…なんて時代が来る可能性だってあります。まるでSFのようだった話が現実になる日も遠くありません。医療の未来、そして日本の国際的な競争力の鍵を握る再生医療から今後も目が離せませんね。大阪・関西万博での展示をきっかけに、多くの人が再生医療に興味を持ち、この分野がさらに発展していくことを期待しています。そして何より、再生医療が一人でも多くの患者さんの希望の光となる未来を願ってやみません。

いかがだったでしょうか。また次のブログでお会いしましょう。

札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック