札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。今回のブログの内容は糖尿病とむくみについてです。糖尿病は慢性的に血糖値が高い状態が続く病気で、さまざまな合併症を引き起こします。その中でも、むくみ(浮腫)は糖尿病患者にとって注意すべき症状の一つです。特にむくみは、腎臓の機能低下や治療薬の副作用などの要因によって引き起こされることがあります。本記事では、糖尿病によるむくみの原因や予防法について糖尿病内科医の目線から詳しく解説します。

むくみとは?

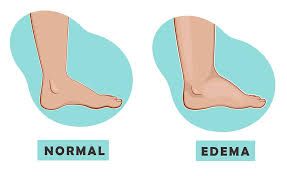

むくみとは、皮膚の下にある皮下組織に余分な水分が溜まり、手足や顔が腫れたようになる状態を指します。むくみの程度は軽度から重度までさまざまで、特に糖尿病患者では腎機能や血液循環の変化が影響することが多いです。腎臓が正常に機能している場合、水分と老廃物を尿として排出しますが、腎臓に問題があるとこれがうまくいかなくなり、むくみが生じます。糖尿病患者のむくみは、顔や足に現れることが多く、体全体に広がることもあります。むくみが長期間続く場合や急激に悪化する場合は、医師の診察を受けることが必要です。

糖尿病の症状について

糖尿病の主な症状としては、頻尿、喉の渇き、多飲、体重減少、疲れやすさ、視力低下などがあります。血糖値が高いと、腎臓が尿として多くの水分を排出しようとするため頻尿になります。これにより、体内の水分が不足し喉の渇きを感じやすくなります。また、糖尿病の進行に伴い、足や顔にむくみが現れることがあります。むくみは糖尿病の進行と深く関連しています。初期の段階では自覚症状が少ない場合も多いですが、血糖値が高い状態が続くことで徐々に悪化します。健康診断や定期的な血液検査で早期発見に努めましょう。

糖尿病でむくみが起こるのはなぜか?

腎臓の影響

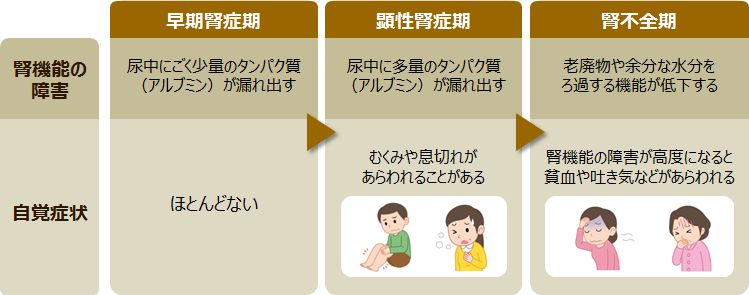

糖尿病が進行すると、腎臓の機能が損なわれる糖尿病性腎症が起こることがあります。腎臓は血液中の余分な水分や毒素を排出する役割を担っていますが、その機能が低下すると老廃物や水分が体内に溜まり、むくみが引き起こされます。特に顔や足にむくみが現れやすい傾向があります。

糖尿病性腎症によるむくみは、進行しているサインである場合が多いです。このため、むくみを放置せず、適切な検査や治療を受けることが重要です。

薬の副作用

一部の糖尿病治療薬にはむくみを引き起こす可能性があります。特にインスリン抵抗性改善剤は、循環血漿量の増加を引き起こし、むくみや心不全のリスクを高める場合があります。薬の使用中にむくみが現れた場合は医師に相談することが必要です。

糖尿病によるむくみの予防について

糖尿病によるむくみを予防するためには、血糖値を正常範囲内に保つことが基本です。食事療法、運動、薬物療法を組み合わせて適切な血糖コントロールを行いましょう。また、塩分の摂取を控えることも重要です。高塩分の食事はむくみを悪化させる原因となるため、男性は1日7.5g未満、女性は6.5g未満の塩分摂取を目安にしましょう。

さらに、ウォーキングやレジスタンス運動を日常生活に取り入れることで血液循環を改善し、むくみの予防に効果を発揮します。例えば、1日8000歩を目標に歩くことや、椅子に座りながらタオルを足指でたぐり寄せる運動など、簡単に取り組める方法があります。

むくみが気になる場合は、一般医療機器として利用できる弾性ストッキングも検討してみてください。ただし、使用前には必ず医師に相談するようにしましょう。

まとめ

糖尿病によるむくみは、腎機能の低下や治療薬の副作用など複数の要因で引き起こされます。これらを予防・改善するためには、血糖値の管理や塩分摂取の見直し、適度な運動が重要です。

糖尿病患者にとって、むくみは見逃してはいけない重要なサインです。日常生活の中で足の状態や全身の変化に注意を払い、異常を感じた場合は早めに医師に相談してください。糖尿病と向き合いながら健康的な生活を送りましょう。

いかがだったでしょうか。今回はこの辺で。

また次のブログでお会いしましょう

札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック

院長 小野渉