札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニックです。健康診断で糖尿病予備軍と指摘された方も多いと思います。健康診断で血糖値がやや高めと言われたり、結果表に境界型、糖尿病予備軍と記載されていても、自覚症状がないと実感がわきにくいかもしれません。糖尿病予備軍とは、糖尿病と診断されるほど血糖値は高くないものの、正常値からは外れ始めている状態を指します。いわば糖尿病の一歩手前であり、この段階で生活を立て直せるかどうかが、将来の健康に大きな差を生みます。

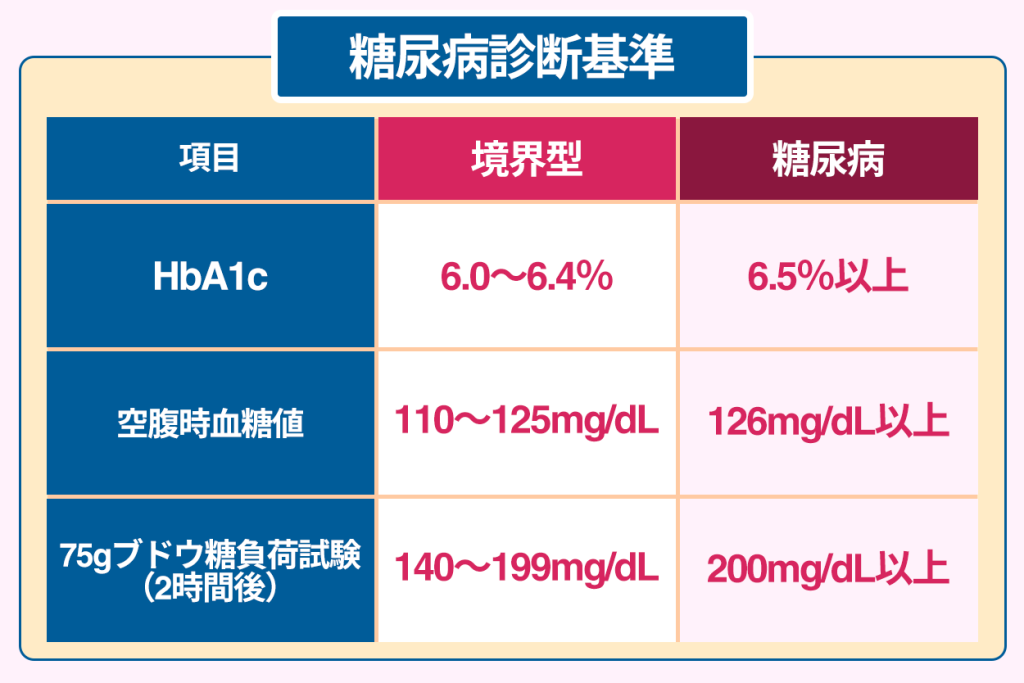

具体的には、空腹時血糖値が100〜125mg/dL、ヘモグロビンA1cが5.6-6.3パーセント程度、あるいは75グラム経口ブドウ糖負荷試験で二時間値が140-199mg/dLの範囲に入ると、境界型や糖尿病予備軍と判断されます。まだ糖尿病の診断基準には達していないものの、血糖値を調整する力が弱まり始めているサインです。健診で指摘された場合は、放置せずに早めに対策を考えることが大切です。

目次

症状がなくても油断できない理由

糖尿病予備軍の段階では、多くの方が全く症状を自覚しません。のどが渇く、尿が多い、体重が急に減るといった典型的な症状は、もっと血糖値が高くなってから現れることがほとんどです。そのため、予備軍と言われても今は何ともないから大丈夫だろうと考えてしまいがちです。

しかし、体の中ではすでに変化が始まっています。血糖値を下げる役割を担うインスリンが出にくくなっていたり、筋肉や肝臓がインスリンに反応しにくくなっていたりします。また、少し高めの血糖状態が続くことで、全身の血管がじわじわと傷つき、動脈硬化が進行しやすくなります。特に、食後二時間の血糖値が高くなるタイプの境界型の方では、正常の方に比べて心筋梗塞や脳梗塞といった心血管疾患で亡くなるリスクが約二倍になるという報告もあります。症状がなくても、静かにリスクが高まっている段階と理解することが大切です。

糖尿病予備軍になりやすい人の特徴

糖尿病予備軍に進みやすい背景には、遺伝的な要因と生活習慣の要因の両方があります。家族に糖尿病の方がいる場合、インスリンを出す力がもともと弱かったり、インスリンの効きが悪くなりやすい体質を受け継いでいることがあります。やせていても血糖値が高めになる方がいるのは、この遺伝的な素因のためです。

一方で、過食、間食や甘い飲み物の習慣、夜遅い時間の食事、運動不足、肥満、特に内臓脂肪型の肥満も大きなリスクです。増えた脂肪組織から出るさまざまな物質がインスリンの働きを邪魔し、インスリン抵抗性と呼ばれる状態を引き起こします。喫煙も血糖コントロールを悪化させる要因です。タバコに含まれるニコチンは交感神経を刺激し、血糖を上げるホルモンの分泌を促すうえ、インスリンの効き目も弱めてしまいます。加えて、睡眠不足や強いストレスが続くとホルモンバランスが乱れ、血糖値が上がりやすくなります。

放置するとどんなリスクがあるのか

糖尿病予備軍の状態を何年も放置していると、少しずつインスリンを出す力が疲弊し、やがて糖尿病の診断基準を満たすようになっていきます。一度糖尿病を発症すると、一部の特殊なケースを除き、完全に元に戻すことは非常に難しく、長期的な管理が必要になります。

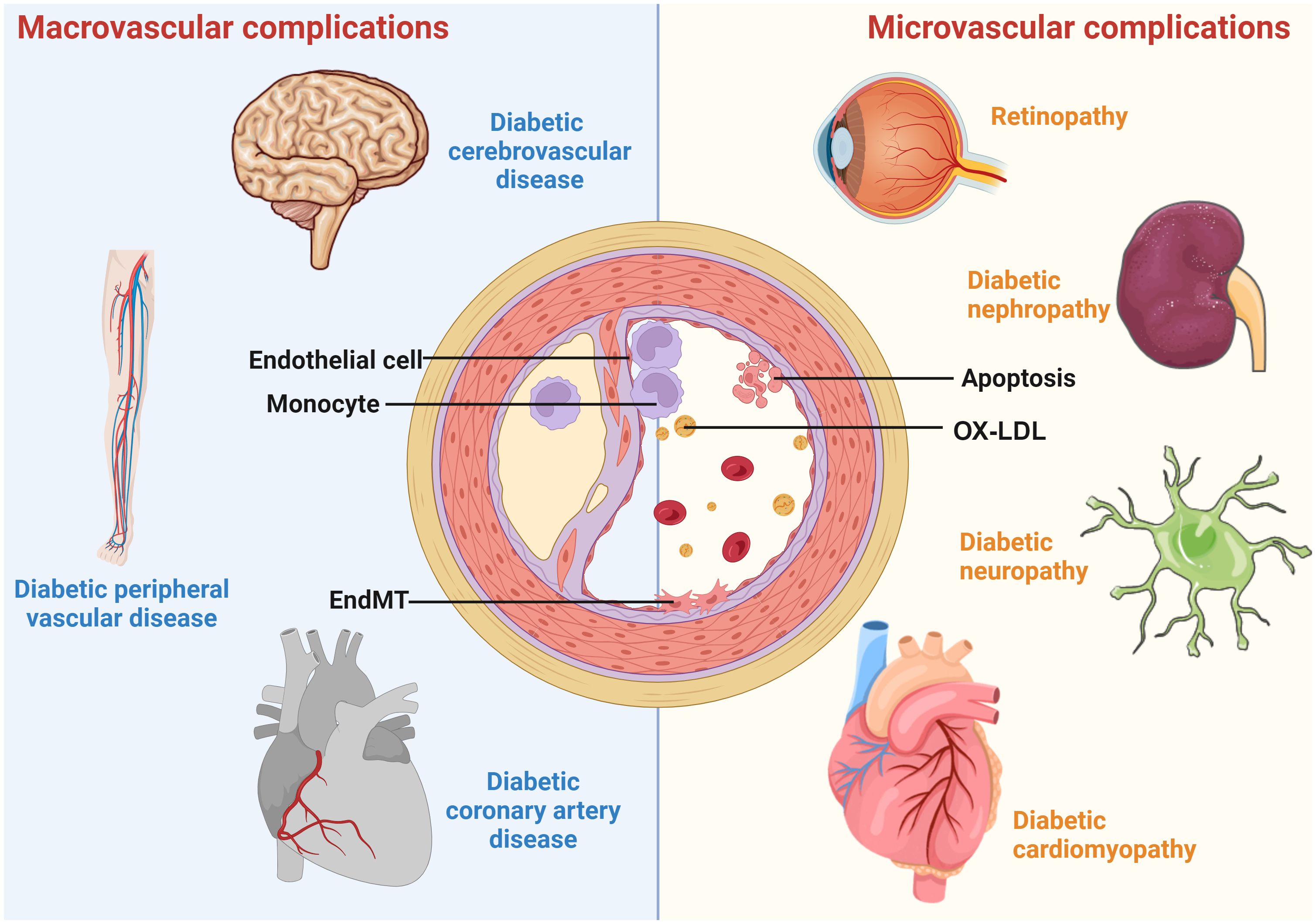

糖尿病が怖いのは、高血糖そのものよりも合併症です。細い血管が障害されると、網膜症による視力低下や失明、腎症による腎不全や透析、神経障害による足のしびれや痛み、傷の治りにくさなどが起こります。さらに太い血管の動脈硬化が進むと、心筋梗塞や脳梗塞といった命にかかわる病気のリスクも高まります。予備軍の段階でも動脈硬化は始まっているため、早い時期から血糖値や体重、血圧、コレステロールを総合的に整えることが、将来の大きな合併症を防ぐ近道になります。

今日から始めたい食事の見直しポイント

糖尿病予備軍と言われたときの第一歩は、食事の見直しです。いきなり厳格な制限を課す必要はありませんが、血糖値が急に上がりにくい食べ方を意識することが大切です。

まず一日のリズムとして、朝昼晩の三食をできるだけ規則正しくとり、朝食抜きや深夜のドカ食いを避けます。食事の際は、野菜やきのこ、海藻、豆類など食物繊維の多い食品から先に食べると、あとから食べるご飯やパンによる血糖上昇が緩やかになります。主食は大盛りを控え、丼ものや麺類だけといった炭水化物に偏った食事を続けないようにします。

お菓子や清涼飲料水に含まれる砂糖や果糖は、少量でも血糖値を急激に高めます。間食はできるだけ回数と量を減らし、どうしても何か食べたいときはナッツやチーズ、ゆで卵など糖質の少ないものを選ぶと安心です。脂質のとり過ぎも体重増加とインスリン抵抗性の悪化につながるため、揚げ物よりも蒸す、茹でる、焼くといった調理法を増やす工夫が役立ちます。アルコールも飲み過ぎるとインスリン分泌を乱しますので、量と頻度を見直すことが大切です。

運動と禁煙でインスリンの働きを助ける

食事と並んで重要なのが運動です。筋肉はブドウ糖をエネルギーとして利用する臓器であり、動かせば動かすほど血糖を取り込んでくれます。運動はインスリンの効きを良くする効果もあり、糖尿病予備軍の方にとって強力な味方です。激しい運動を突然始める必要はありません。普段あまり体を動かしていない方は、15分程度のゆっくりしたウォーキングからで構いません。慣れてきたら30分以上を目標にし、週に3回程度続けることを目指します。エレベーターではなく階段を使う、一駅手前で降りて歩く、自宅でもこまめに立ち上がって家事をするなど、小さな積み重ねが筋肉量の維持と血糖コントロールにつながります。

喫煙習慣がある方は、この機会に禁煙を真剣に考えることをおすすめします。タバコは血管を傷つけるだけでなく、インスリンの働きを弱めて血糖値を上げやすくします。意志の力だけで難しい場合は、禁煙外来や禁煙補助薬、禁煙アプリなどの力を借りると成功率が高まります。

健診結果の見方と受診のタイミング

健康診断で血糖値やヘモグロビンA1cが基準値から外れた場合、追加検査や専門医の受診を勧められることがあります。空腹時血糖値やヘモグロビンA1cが境界域にある方、尿糖が陽性になっている方、過去に妊娠糖尿病と指摘された方などは、放置せずに一度糖尿病内科やかかりつけ医に相談すると安心です。

より詳しく血糖の状態を評価するために、75グラム経口ブドウ糖負荷試験が勧められることもあります。これは空腹時にブドウ糖液を飲み、一定時間ごとに血糖値やインスリンの値を測定する検査で、食後の高血糖の有無やインスリン分泌のパターンが分かります。検査結果や生活習慣、家族歴などを総合的に評価することで、自分がどの程度糖尿病に近い状態なのか、どのような対策が必要なのかが見えてきます。

糖尿病予備軍は「まだ間に合う」サイン

糖尿病予備軍と聞くと不安になるかもしれませんが、裏を返せば、今なら生活習慣を見直すことで将来の糖尿病や合併症を防げる可能性が高いというサインでもあります。

体重を少し落とす、主食を少し減らす、一日数分でも歩く時間を増やす、しっかり眠る、ストレスを抱え込み過ぎない。そんな小さな一歩の積み重ねが、血糖値の安定と動脈硬化の予防につながります。

当院では糖尿病外来をおこなっております。気になった方はご予約ください。

札幌駅近く、大通駅近くの小野百合内科クリニック

院長 小野渉